ワタリガニの旬は? オスとメスでは時期が違うんです。

夏には、浅瀬に来るので捕獲が容易になります。

私はワタリガニ(渡り蟹)と呼びますが。標準的な呼び名はガザミだそうです。ガザミにも色々な種類があり、よく見かける種類は写真のものが多いと思います。

渡り蟹という名前は後ろの丸く平たい足を使って、活発に泳ぐ姿が由来です。英名はスイミング・クラブと呼ばれているそうです。

泳ぐことによって身が締まって美味しいのでしょう。

ワタリガニの美味しい時期は?

身のおいしさを求めるなら

夏から秋のオスガニです。

カニ味噌や卵が期待できないオスガニですが、メスに比べて、身が大変甘く強い旨味があり、美味しいですよ。

夏場のワタリガニは浅い所にいるので、冬場に比べると漁獲量は比較的多いので、お目にかかることも多いでしょう。

カニ味噌や内子を求めるなら

冬から初夏にかけてのメスガニです。

この時期のメスはオレンジ色の内子(体内の卵巣)を持っており、濃厚な旨味の卵は絶品です。

冬場のワタリガニは深場に移動してしまうため、漁獲量が少なく、手に入れる機会があれば是非ご賞味することをおススメします。

ワタリガニを捕獲する

ワタリガニは千葉県外房から九州南部までの太平洋沿岸、山形県から九州西岸までの日本海・東シナ海沿岸、瀬戸内海などに分布しており、水深40mまでの砂・砂泥底に生息しています。

夏場は水深数mの浅場にやってくるので、大潮などの干潮時が捕獲のチャンスです。

釣りによる捕獲も可能ですが、効率が悪いので私は直接、捕獲します。

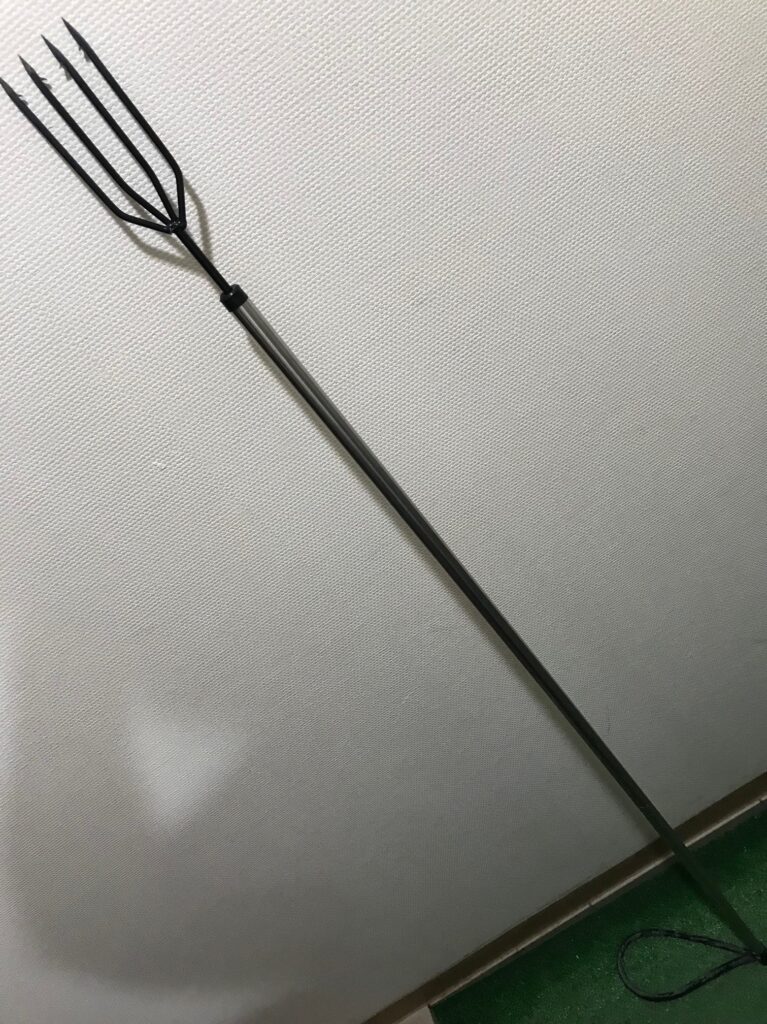

捕獲用具

次の3つの道具を使います。

捕獲方法

1.漁場は波の静かな内湾で砂・砂泥底である場所を探す。

これが一番難しいかも。近くの釣具屋で情報を聞くのもあり。

2.漁場の潮汐を調べる。

大潮などの干潮時間が長い日が好ましい。干潮時が日没から日の出までの間であること。

風が無い(これ、結構大事)ほうが探しやすい。

3.膝~胸までの水深の場所で水中をライトで照らしながらワタリガニを探す。

ワタリガニは砂に潜って、眼だけを出していることが多いので、視力のいい人はライトに反射

するカニの目を探すと良い。まんま、カニの形が見えることもあり。

4.見つけたら『ヤス』でぐさりとやる。

一撃で仕留めないと、水が濁って逃げられるので注意。

5.ハサミに注意して『スカリ』に入れる。

6.カニだけじゃなく、他の獲物に遭遇することもあるので注意(底物の魚、タコ、イカ、うなぎ等)

注意事項

1.漁場の属する県の漁業規則を確認する事。

・私の実践している捕獲法は他県では禁止されている可能性があります。

・捕獲禁止の魚種を確認しておくこと。(なまこ・あわび・しらすうなぎ等)

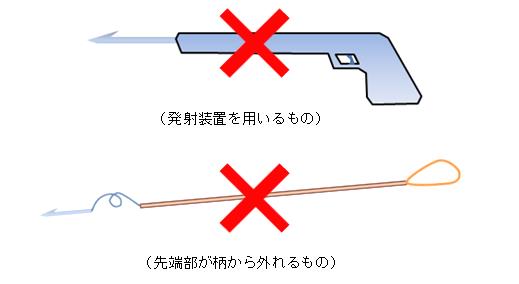

遊漁者が使用できる「やす」

遊漁者が使用できない「もり」

2.夜間に行うので、安全に注意する事。

・一人では行かない。

・明るいうちに漁場を視察して危険な場所ではないことを確認する。

最近の捕獲状況

11月6日(土) この日は大潮で風も強くなく、海はいいコンディションでした。

11月7日(日) この日も大潮でしたが、急激な引き潮の影響か、水が濁ってて見つけるのに苦労しました。だいぶ水温と気温が下がってきたので来週はどうかなぁ?

まとめ

カニと言えば、皆さんはまず毛ガニやタラバガニ、ズワイガニを思い浮かべると思いますが、これらに負けず劣らず旨いワタリガニというカニがいることを知って欲しくてこの記事を書いています。まだ食べたことの無い方は是非食べてみてください。その味に夢中になると思いますよ。お味噌汁に入れてもグーです。

料理法については、私はもっぱら蒸しですが、次は韓国料理にある『カンジャンケジャン』に挑戦してみたいと思います。成功したら記事を更新するつもりです。

コメント